La aterradora escena del 18 de noviembre de 1978 –hoy a 40 años de que conmoviera al mundo– empezó a ser trazada mucho antes, y fue filtrándose gota a gota, como el veneno, hasta el acto final de la historia.

Alfredo Serra | Infobae

Una historia que levantó su telón el 13 de mayo de 1931 en Crete, Indiana de EEUU, cuando nació James (Jim) Warren Jones, hijo de un matrimonio de toscos campesinos: padre galés y madre escocesa.

Poco se sabe de la niñez de Jim. Sí, en cambio, de su juventud. Decía que tenía sangre de indios cheroqui, pero nunca pudo probarlo.

Su primer imán fue la religión: las iglesias, sus coros negros, la música góspel, y la voz y el mensaje de pastores y predicadores.

Pero, en 1951, a sus 20 años, agitó un cóctel absurdo: se unió al Partido Comunista, uno de cuyos lemas (“La religión es el opio de los pueblos”), se estrellaba de frente contra la Cruz…

Dos años antes se casó con la enfermera Madeleine Baldwin, terminó la universidad, se plegó como auxiliar a una iglesia metodista para convertirse en pastor… y en 1955 fundó una congregación religiosa: el Templo del Pueblo.

Sus primeras acciones fueron, en apariencia, nobles. Denostó al racismo, apoyó el movimiento de derechos civiles a favor de los negros, y organizó colectas de beneficencia para drogadictos y gente sin hogar.

Pero una chispa fue después llamarada. Otras iglesias cristianas protestantes lo repudiaron por su filiación comunista, y Jim no puso la otra mejilla: insultó a la Biblia y se proclamó “una divinidad no menor que Jesucristo”.

Para entonces, su discurso pacifista y pleno de bondad perdió la piel de cordero… y apareció el lobo.

El reverendo, como se hacía llamar, fue mostrando los afilados dientes de su sombría personalidad. Enfermo de liderazgo y de cruel autoritarismo, y cada vez más rechazado por sus delirantes contradicciones ideológicas (Marx, Lenin y Jesús en la misma bolsa), huyó a Los Ángeles y luego a San Francisco con su mujer, su hijo biológico y seis adoptados, de distintas razas, para fundar una familia que llamaron “del arco iris”… contra el racismo.

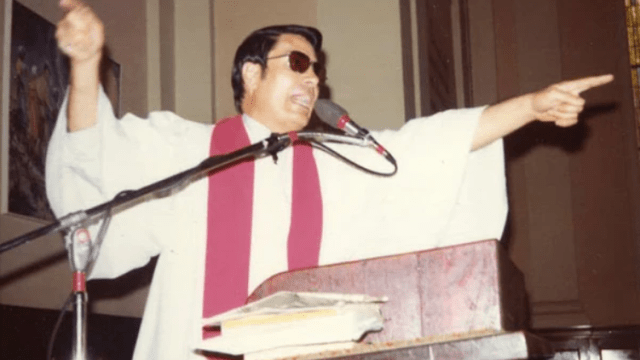

A mediados de los setenta, el reverendo, con sus exaltados discursos, el poder de su carisma sobre las almas crédulas, y los enormes anteojos oscuros que nunca abandonaba en público (un detalle que lo hacía exótico y misterioso), había logrado reclutar para su secta seis mil fanáticos –obedientes corderos–. La mitad de ellos, negros…

Pero su poder y sus mentiras no cabalgaron con piedra libre. La prensa empezó a publicar graves denuncias contra él: explotación laboral, durísimos castigos (trompadas, latigazos y penitencias), y constantes amenazas de muerte sobre los acólitos que trataban de abandonar la secta.

Un perfecto y maldito tirano… Pero con su ciudadela rodeada: en ninguna gran ciudad del país tenía chance de seguir con su negocio: el aporte de grandes sumas por parte de los ricos de la secta. El meollo de la cuestión.

Ergo: toque de retirada.

Destino: Guyana y su selva, en la costa norte de América del sur, muy cerca de Venezuela, ex colonia de Holanda y de Gran Bretaña, y república independiente desde 1970.

Discurso: “Allí edificaremos un paraíso en la Tierra, lejos de los Estados Unidos y de la sociedad capitalista”. Además –dato clave–, con mayoría de población negra (sus seguidores de color no serían discriminados), y gobierno amigo de países socialistas: campo libre para el comunista Templo de Dios…

En 1975 compró 140 hectáreas, las bautizó Jonestown, y lo siguieron unos 900 fieles.

Para afirmar su liderazgo y su poder absolutos arrojó sobre aquellas ignorantes cabezas –como todas las dictaduras– la existencia de un enemigo:. “Nos amenaza el fin del mundo, el Apocalipsis y el Anticristo, encarnado en el capitalismo. Nuestro Templo de Dios y nuestra causa están el peligro de muerte, y debemos prepararnos para el último sacrificio”.

En adelante, siempre bajo el látigo del reverendo, construyeron casas, sembraron, criaron ganado, fabricaron ropa y cuanto objeto era necesario para la vida (imitación de la corriente hippie), siempre bajo la tonante voz del amo: “Sobreviviremos a la guerra nuclear y a los cerdos capitalistas. Jonestown es un paraíso del socialismo con equidad económica y racial“. Etcétera…, mezclando la Biblia con textos de Marx y el credo evangélico Pentecostal. Un mamarracho ideológico sostenido por esclavos.

Porque no menos que esclavitud era el régimen de trabajo. Todos, hasta los niños, eran obligados a producir desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde, agobiados por temperaturas nunca menores a los 38 grados y la pegajosa humedad de la selva, y sólo alimentados con arroz y legumbres. Un anémico menú fijo que Jim, su mujer y sus tres hijos eludían como una condena: comían lo mejor que producían la tierra y el ganado…

Los desobedientes y los que desfallecían eran encerrados largas horas en cajas de madera donde apenas cabían, y sofocados. Y para los niños díscolos, el Hoyo de Tortura, donde los arrojaba de noche diciéndoles que en el fondo había un monstruo.

Y también ejercía una variante sobre los adolescentes que dudaban del monstruo: desnudos, picana eléctrica en los genitales…

Los intentos de fuga eran reprimidos drogando a los audaces que dejaban de creer en el paraíso socialista, o detenidos por guardias armados que patrullaban día y noche.

El Templo de Dios se parecía cada vez más a un campo de concentración nazi o a un gulag soviético, con una diabólica variante: “las noches blancas” cada dos semanas. Una “prueba de lealtad” que obligaba a simulacros de suicidios masivos tomando falsas pociones de veneno. Si alguien se negaba a beber, se lo amenazaba a punta de fusil.

En realidad, Jim Jones ya tenía decidido el final. Tanto, que en esas noches –preludio de muerte–, con un megáfono, vociferaba: “Nos quedan sólo cuatro opciones: huir a la Unión Soviética, un suicidio revolucionario, quedarnos aquí para luchar contra los invasores, o escapar y refugiarnos en la selva”.

La frase “los invasores” no era parte del delirio general. Se veía perdido. Sabía que tarde o temprano afrontaría rebeliones por hartazgo y desencanto. Y que su paraíso ideal, feliz, eterno, sería invadido desde los Estados Unidos, que no ignoraba cuanto pasaba allí. Los servicios de Inteligencia nunca descansaban, sobre todo ante los avisperos comunistas…

El principio del fin se desató unos pocos días antes. El 10 de noviembre aterrizó un avión. Sus pasajeros: el congresista por California Leo Ryan, varios periodistas, familiares de miembros de la secta, y un desertor del Templo. El reverendo comprendió claramente la misión de ese viaje (“traición”, pensó), y decidió matar a todos los recién llegados. Pero, por alguna razón, reculó, decidió recibirlos cordialmente, y hasta ordenó un gran show musical en su honor.

Pero la situación fue cada vez más tensa –Ryan casi muere apuñalado–, y en la víspera de su partida invitó a subir a su avión a todos los que quisieran abandonar la secta. Varios aceptaron. Pero corrió sangre…

El 17 de noviembre, Ryan y tres periodistas murieron a balazos –el congresista, acribillado e irreconocible–, nueve fueron heridos, y el grupo atacante destrozó el avión.

Fue una declaración de guerra: Jim Jones contra los Estados Unidos. Vencedor más que predecible…

Y al otro día, la locura en su punto máximo y ardiente. El líder, siempre con megáfono, ordenó el brutal sacrificio: “Por el amor de Dios, llegó el momento de terminar con esto. Logramos todo lo que quisimos de este mundo. Tuvimos una buena vida y fuimos amados. ¡Acabemos con esto ya! ¡Acabemos con esta agonía!”

En espeluznante desfile, las secretarias y las enfermeras repartieron frascos llenos de cianuro mezclado con jugo de uva. Todos, como hipnotizados, como zombies, tomaron su dosis, se desplomaron, murieron entre atroces dolores. Los niños, y hasta los bebés, fueron envenenados por las asistentes. La casa principal de la secta fue primero un escalofriante coro de gritos de dolor, y poco después quedó alfombrada por más 900 cadáveres. De ellos, 200 niños y bebés. Sólo sobrevivieron tres de sus hijos adoptivos: Stephan, Jim Jr. y Tim. Estaban en Georgetown, la capital, con el equipo de básquet del templo.

Jim Jones no quiso enfrentar el fuego del cianuro en las entrañas. Se mató de un tiro de escopeta. Tenía 47 años.

Recuento final: sumando a Ryan y los tres periodistas… ¡918 muertos!

Título de toda la prensa: “El mayor suicidio colectivo de la historia”.

La abominable y trágica aventura, desde la fundación del Templo de Dios hasta ese horrendo 18 de noviembre de 1978, duró veintitrés años. Gota a gota y día a día. Como se filtró el veneno.